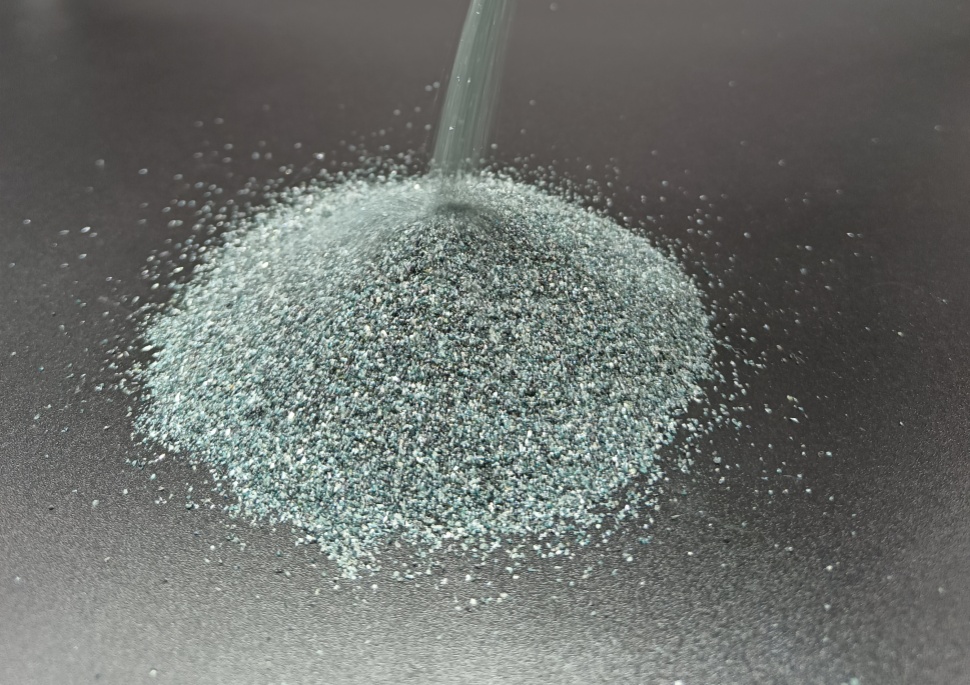

車間里,老張盯著磨床上那塊硬質合金工件,眉頭緊鎖。砂輪嘶鳴,時間一分一秒過去,表面光潔度卻總差那么一口氣,效率更是提不上來。“這磨削,費時費力還費料,成本壓不下來啊!”他忍不住抱怨。此時,技術員小王遞來一袋翠綠色的粉末:“張師傅,試試這個,綠碳化硅微粉,調一調用法,興許管用。”幾天后,老張的眉頭終于舒展開了——效率上去了,活兒漂亮了,成本也降了。這不起眼的綠粉,究竟藏著什么魔法?

這綠粉,為何天生是塊“磨”料?

說白了,綠碳化硅微粉,就是碳和硅在高溫電爐里“煉”出來的硬漢。它的本事,首先在一個“硬”字。莫氏硬度高達9.5.僅次于金剛石和碳化硼,尋常金屬、陶瓷甚至玻璃,在它面前都顯得“軟”了。這就像用金剛鉆劃玻璃——天生的壓制力。

光硬還不夠,它性子也“烈”。其晶體結構棱角分明,破碎后依然能保持鋒利的切削刃口。想象一下,千萬把微小卻無比鋒利的刀刃協同工作,持續切削材料表面,而不是像某些磨料鈍化后只能“蹭”或“壓”。這千軍萬馬齊揮刀的鋒利,正是高效去除材料的根本。

更難得的是,這“硬漢”還相當耐熱。在高速磨削產生的高溫下,許多磨料強度驟降,甚至發生軟化或反應。綠碳化硅卻能扛住高溫,性能穩定依舊。這保證了在苛刻的磨削條件下,它依然能持續穩定地輸出切削力,不會輕易“掉鏈子”。干我們這行的都清楚,磨削熱是影響精度和效率的大敵,綠碳化硅這份“耐熱擔當”,正是對抗熱損傷的關鍵防線。

磨得好不好,關鍵看“粉”怎么用

綠碳化硅微粉本事再大,也得用得巧。想真正釋放它的磨削潛能,提升效率,這幾手功夫得下足:

顆粒大小與分布:兵貴精而不貴多

粒徑選擇是門學問: 粗粉(如F60-F120)適合大刀闊斧的粗磨、去毛刺,效率高但表面糙;細粉(如F400以細)精修表面,效率低卻光潔度高。千萬別迷信“越細越好”或“越粗越快”,一定得看準手頭是什么“硬骨頭”。比如磨硬質合金刀具開刃,F80-F150的微粉往往效率與效果兼得;精研光學玻璃鏡片,則需F1000甚至更細的粉。

均勻方顯真本事: “鐵板一塊”的粒徑分布最理想。想象一下,如果磨料隊伍里“高矮胖瘦”差距太大,干活時高的(大顆粒)可能使太大勁劃出深溝,矮的(小顆粒)又使不上力。均勻的顆粒(粒徑分布集中,D50值明確)能保證切削作用均勻平穩,既避免局部過度損傷工件,又讓每一顆微粉都發揮出應有的切削力,整體效率自然提升。這就像千軍萬馬齊步走,步調一致,力量才能聚焦。

純度與晶體:內核決定戰斗力

純度是根基: 綠碳化硅含量(通常要求≥98%)越高越好。雜質(如游離硅、碳、鐵等)就像隊伍里的“老弱病殘”,不僅自身磨削能力差,還可能堵塞磨具氣孔、劃傷精加工表面,甚至在高溫下發生反應污染工件。純度,直接決定了這支“磨削軍隊”的純粹戰斗力。 你或許會問,純度真有那么要緊?我見過一家廠子貪便宜用了低純度粉,結果磨削區黑乎乎一片黏膩,磨具堵塞嚴重,頻繁修整,效率反而大打折扣。

晶體結構是鋒芒: 高品質的綠碳化硅微粉,晶體發育完整,棱角清晰銳利。這種天生的“好刀口”,保證了微粉顆粒具有優異的自銳性——即使在磨削過程中棱角發生微量破碎,也能迅速暴露出新的鋒利刃口,持續保持高效的切削狀態。反之,晶體結構差的微粉,磨幾下就變“圓滑”了,只能“磨蹭”,效率直線下降。這就像戰士的戰斗力,鋒利的刀刃才能持續輸出傷害。

設備與工藝:好馬配好鞍

匹配設備類型: 綠碳化硅微粉廣泛應用于各類研磨拋光設備。行星式球磨機、振動磨機里,微粉與工件在密閉空間內劇烈碰撞、滾動;砂輪、砂帶、研磨盤上,微粉被牢固把持進行線性切削。不同的運動方式,對微粉的“作戰形態”要求不同。 比如游離研磨(如滾筒拋光)需要微粉有良好的滾動性和適度的韌性;固結磨具(如樹脂砂輪)則要求微粉形狀規整、易于被結合劑把持。選對了形態,才能在其主戰場發揮最大威力。

濃度與載荷:力道要恰到好處: 在液體研磨液(如研磨油、水基研磨液)中,微粉的濃度(固含量)至關重要。濃度過低,“兵力不足”,切削效率低;濃度過高,顆粒間容易互相干擾、堆積,反而降低有效切削,增加不必要的摩擦生熱,甚至劃傷工件。同樣,研磨壓力(或給進速度)也要適中。壓力太小,微粉“吃”不進工件;壓力太大,容易造成磨具堵塞、工件表面燒傷、微粉破碎加劇。這力道,講究的是一個“透”而不“傷”。

冷卻與潤滑:別讓“熱”壞了事: 磨削必然生熱。綠碳化硅雖耐熱,但工件和磨具未必扛得住持續高溫。高效、充足的冷卻潤滑(無論是濕磨用的研磨液還是干磨時有效的通風除塵)必不可少。冷卻液能帶走熱量,防止工件熱變形和燒傷;潤滑劑能減少微粉與工件間的有害摩擦,讓切削更順暢,同時幫助排屑,防止磨具“糊死”。磨削熱若控制不住,輕則影響精度光潔度,重則直接廢掉工件——冷卻潤滑,實為效率與質量的守護神。

“人機料法環”:老師傅的實戰心法

看“材”下料: 磨削對象的材質是選擇綠碳化硅微粉類型和工藝參數的首要依據。硬質合金、陶瓷、石英玻璃這些硬脆材料,是綠碳化硅的主場。但面對不同的硬度、韌性,具體參數仍需微調。沒有放之四海皆準的“神粉”,只有最適合當下材料的“利器”。

循序漸進: 對于要求高精度和高表面質量的工件,采用“由粗到細”的分級磨削策略是明智之選。先用較粗的綠碳化硅微粉高效去除余量,再逐步換用更細的微粉進行精磨和拋光。這比試圖一步到位用細粉磨到底,綜合效率要高得多。

善用“混合”增效: 在某些特殊應用中,將綠碳化硅微粉與其他類型磨料(如金剛石、氧化鋁)或添加劑(如表面活性劑)進行科學復配,可以取長補短,實現“1+1>2”的效果。例如,在硬質合金研磨中加入少量金剛石微粉,能顯著提升對粘結相的去除效率。

當老張掌握了這些門道,綠碳化硅微粉便不再是簡單的綠色粉末。精心選擇的粒徑均勻的微粉,在恰當的濃度和壓力下,被冷卻液充分包裹著,在砂輪表面形成一層高效、鋒利的“微切削層”。工件表面材料被快速、均勻地去除,磨削火花變得短促而規律。原本需要反復修整砂輪、小心翼翼推進的工序,變得流暢高效。加工時間縮短了,表面質量反而更上一層樓,砂輪壽命也因磨削熱的有效控制而得以延長——效率的提升,最終體現在成本實實在在的下降上。

綠碳化硅微粉提升研磨效率,本質是一場對材料特性、物理規律與工藝智慧的深度協同。從微粉自身的“硬、利、穩”的卓越稟賦,到粒徑純度等核心指標的精挑細選,再到與設備、參數、冷卻及工件特性的精準匹配——每一個環節的優化都是效率鏈條上不可或缺的一環。當工人理解了手中這抹翠綠所蘊含的能量,并懂得如何恰到好處地駕馭它時,機器的嗡鳴便譜寫出高效與品質的雙重樂章。